京都府造園協同組合のご案内

組合の沿革

京都の造園の歴史は古く、平安京が造営された時、即ち1200年程以前にさかのぼります。当時の皇族、貴族は、山紫水明の地に立派な庭園を作りました。鎌倉時代から南北朝時代には禅の庭が、室町時代から桃山時代には、茶の湯と共に茶庭が発達し、江戸時代に入っては、京都独持の町家の坪庭が出現する等、京都の庭師は常に時代の先端を担ってきました。

この様な歴史を歩んで来た庭師たちが、仲間をつくり、技術の向上と、仲間内の親睦と業界の発展を志したことが、明和5年(1768年)の記録に惣樹木屋仲間式法定として残っています。

(樹木屋は「庭造り、庭木の植込み、手入れをする者」、植木屋は「庭木の生産、販売をする者」をいったようで、両者を合せて「惣樹木屋」と呼んだようです。後に、この惣樹木屋仲間を「植木屋仲間」と改称しています。)

この明和の仲間定以来、文化4年、嘉永6年などに仲間定をつくり、その結束を再確認しており、安政4年には、仲間以外の商売人の横行を、「御触書」で取り締まっています。

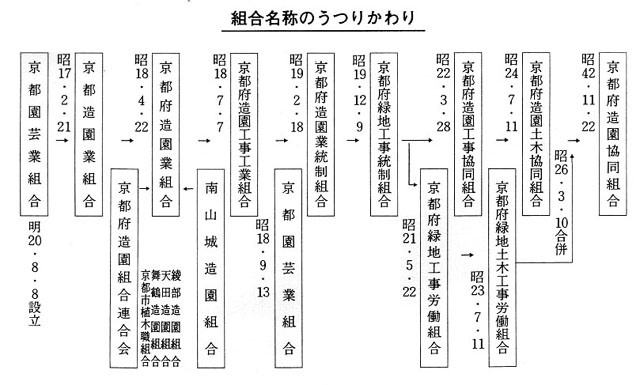

明治推新をむかえ、明治3年、植木屋仲間は「社中申合」を取りきめ、京都植木商社として江戸時代に引き続いて商売を続け、仲間内の結束を計りました。明治18年に、京都府の同業組合準則布達にともない組合設立の気運が高まり、同20年「京都園芸業組合御認可願」を京都府知事に提出し、8月8日にその認可を受けましたのが、当組合の法人団体としての第一歩です。

京都の造園の歴史は古く、平安京が造営された時、即ち1200年程以前にさかのぼります。当時の皇族、貴族は、山紫水明の地に立派な庭園を作りました。鎌倉時代から南北朝時代には禅の庭が、室町時代から桃山時代には、茶の湯と共に茶庭が発達し、江戸時代に入っては、京都独持の町家の坪庭が出現する等、京都の庭師は常に時代の先端を担ってきました。

この様な歴史を歩んで来た庭師たちが、仲間をつくり、技術の向上と、仲間内の親睦と業界の発展を志したことが、明和5年(1768年)の記録に惣樹木屋仲間式法定として残っています。

(樹木屋は「庭造り、庭木の植込み、手入れをする者」、植木屋は「庭木の生産、販売をする者」をいったようで、両者を合せて「惣樹木屋」と呼んだようです。後に、この惣樹木屋仲間を「植木屋仲間」と改称しています。)

この明和の仲間定以来、文化4年、嘉永6年などに仲間定をつくり、その結束を再確認しており、安政4年には、仲間以外の商売人の横行を、「御触書」で取り締まっています。

明治推新をむかえ、明治3年、植木屋仲間は「社中申合」を取りきめ、京都植木商社として江戸時代に引き続いて商売を続け、仲間内の結束を計りました。明治18年に、京都府の同業組合準則布達にともない組合設立の気運が高まり、同20年「京都園芸業組合御認可願」を京都府知事に提出し、8月8日にその認可を受けましたのが、当組合の法人団体としての第一歩です。

組合の概況

| 組合名称 | 京都府造園協同組合 |

|---|---|

| 所在地 | 〒615-0904 京都市右京区梅津堤上町16番地 |

| 組合員数 | 234事業所(令和5年6月1日現在) |

| 代表者名 | 理事長 小島 裕史 |

| 電話番号 | (075) 872-6286 |

| FAX番号 | (075) 872-3244 |

| 役員の数 | 理事 33名/監事 2名 |

| 事務所外観 |  |