竿

竿

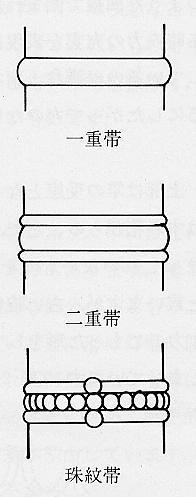

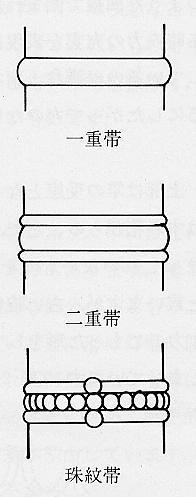

基礎の上に竿を建てます。燈籠自体が六角形・八角形でも竿だけは円柱状が普通で、上端・中央・下端に帯状にふくれた部分があり、これを「節」、中央の節を「中節」といい二重になっているものや、鋲の頭のように半球状のが連なっているもの(これを「珠文帯・連珠帯」という)とがあります。ただし、四角形燈籠だけは竿も四角柱で節もありません。

古い時代のものは節は簡単で、あまり出ていませんが胴張り(円柱が中央で膨らんだ形、ギリシャ建築のエンタシス状)を中央で締め付け、はち切れんばかりの力で上部を支えている様子を表しています。これが新しい時代になると、節が浅く筋だけになったもの、逆に外へ異常に張りだしたものなど極端になります。これは新しいものほど竿が火袋より大きくなるので上部を力強く支えるという意味がなくなるせいかも知れません。

「図並びに解説: 京都府造園組合 監修 西村建依著 造園入門講座 造園材料より」

竿

竿