古い時代のものでは自然石に反花だけを刻み、側面のないものもあります。時代が新しくなると下部の厚みがだんだん大きくなり、中には段を2〜3段つけたもの、別石で段をつくるものなどができます。これを「基壇」といいます。

「図並びに解説: 京都府造園組合 監修 西村建依著 造園入門講座 造園材料より」

| 基 礎 | |

|

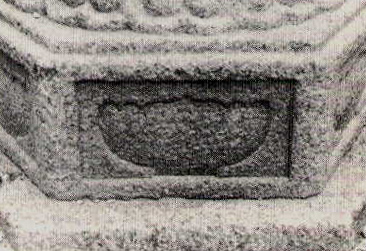

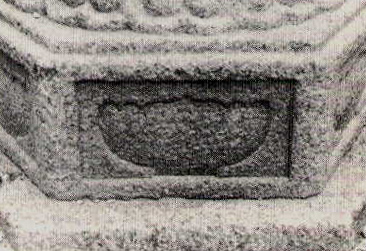

最下部にあり、文字どおり燈籠の基礎となる部分で、地輪。台座ともいわれ、上下二つに区分され下部は燈籠全体の形に応じて四角・六角・八角、まれに円形があります。側面は1〜3区に分かれそれぞれが縁取りされ、その中に格挟間・幾何学模様・鹿などの動物などが装飾として刻まれます。ただし中には何も模様のないものも少なくありません。格挟間とは、左の写真のような曲線で囲まれた装飾模様で、両側の曲線がいままさにはじけようとする時の力の充実を表現しているのが良い模様とされ、このような力強い曲線をしているのは鎌倉・南北朝時代の古いものに多く、桃山・江戸時代になるにつれ単なる装飾になってしまいます。 |

|

|

|

|

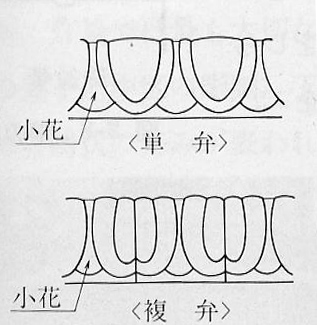

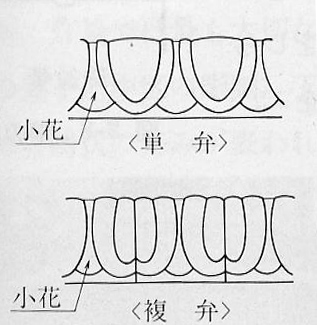

上部は竿の受座となり、下向きの蓮弁(反花)が刻まれています。蓮弁とは蓮の花びらのことで、基礎の蓮弁は中央隆起部分で二分されているものを「複弁」、これのないものを「単弁」、蓮弁(レンベン)と蓮弁の間にのぞいているのを「小花」(コバナ)といい、古い時代の蓮弁は力一杯大地をふみしめた時の足の指先のような力のこもった形をしていますが、新しいものでは全くの装飾なってしまいます。 古い時代のものでは自然石に反花だけを刻み、側面のないものもあります。時代が新しくなると下部の厚みがだんだん大きくなり、中には段を2〜3段つけたもの、別石で段をつくるものなどができます。これを「基壇」といいます。 「図並びに解説: 京都府造園組合 監修 西村建依著 造園入門講座 造園材料より」 |