| 江戸中期、後述の明治20年(1768年:田沼意次権勢時代)の「惣樹木屋仲間式法定」で、その内容を要約すると次の如くである。 |

|

1.

|

仲間どうし争うことなく親交を深め、協力し合うこと。 |

|

|

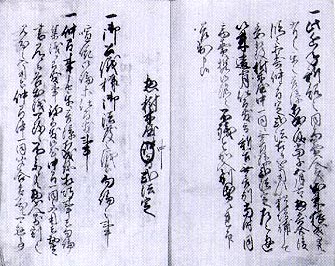

「惣樹木屋仲間式法定」

|

|

(明和5年:1768年)

|

|

|

2.

|

仲間の費用を負担し、会合を重ね、全体を四組に組割すること。 |

|

3.

|

他人の得意先への出入を禁止すること。 |

|

4.

|

仲問以外の植木、花商人の加入をすすめること。 |

|

5.

|

植木などの売買基準、値段、木造手間代を定めること。(木造手間3文3分) |

|

6.

|

仲問外からの直買を禁止すること。 |

|

|

|

なお、この当時「樹木屋」とは庭造り・庭木の植込み・手入れをする者、「植木屋」とは庭木の生産・販売をする者のことで、惣樹木屋とはこの両者を指すようであったが、後に惣樹木屋を「植木屋」に変更している。

この明和の仲間定行こう、文化4年(1800年)には仲間定の改正を行い仲間の結束を再確認しており、京都町奉行所公認(すなわち「株仲間」)であるところから、奉行所も度々町触を出して、素人の植木売買を禁止し仲間の保護に努めている、しかし一方、物価を下げる目的で株仲間の停止を命ずることも行っており、嘉永6年(1853年)にはこれの再興をショア心のとおり「證」として明示し仲間定を定めている。又、安政4年(1875年)には、「御触書写」を出して仲間以外の商売人の商売や、庭造りや木透しが横行しているので、不正な取引をしない様一般町人に呼び掛けている。 |

|

|

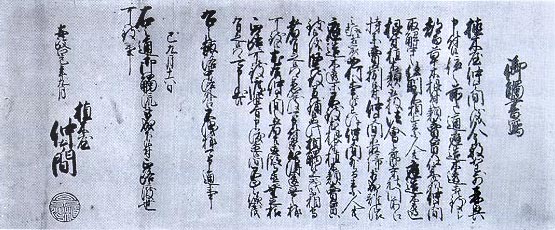

植木屋仲間再興の「證」

|

|

(嘉永6年:1853年)

|

|

|

|

|

|

|

仲間以外の取引をしないよう訴えた「御触書写」(安政4年:1875年)

|